Un verdadero cónclave científico es el que se registró el pasado miércoles en la Isla Pájaros, ubicada a 60 kilómetros al norte de Coquimbo y a 15 kilómetros del continente, específicamente frente a Caleta Hornos. Se trata de la porción de tierra más alejada de la costa de la Región de Coquimbo.

Para muchos es desconocida y la única referencia que se tiene es que en el pasado muchas personas llegaban hasta allí para obtener el guano que producen los cientos de miles de aves que habitan esa isla, de allí su nombre.

Por su ubicación, la Isla Pájaros ha despertado desde hace años el interés de los científicos. Para reafirmar dicho atractivo, tres equipos científicos del Centro Avanzado de Estudio de Zonas Áridas (CEAZA), llegaron juntos por primera vez al lugar. Un equipo de diario El Día los acompañó para conocer la labor que desarrollan y recorrer este lugar recóndito de la región.

Luego de un viaje de más de una hora y cuarenta minutos a bordo de la lancha LSG Coquimbo de la Armada llegamos hasta la Isla Pájaros. Al no existir una carta del fondo marino, la embarcación no puede llegar hasta la orilla. Es por ello que, en una maniobra muy delicada, mediante botes zodiac, se realizó el traslado de los científicos y el equipamiento necesario para realizar sus labores en la isla.

Al no existir un muelle, el desembarco tampoco es muy fácil. En muchas oportunidades, las condiciones del mar derechamente no dejan llegar a la orilla. Esta vez, las condiciones fueron las adecuadas y todos pudimos llegar a la isla.

Lo primero que llama la atención al recorrer la isla es su gran extensión y la gran cantidad de aves, principalmente gaviotas y albatros, que en todo momento acompañan a los visitantes desde muy cerca. La sensación es como estar viviendo una escena de la película “Los Pájaros”, de Alfred Hitchcock.

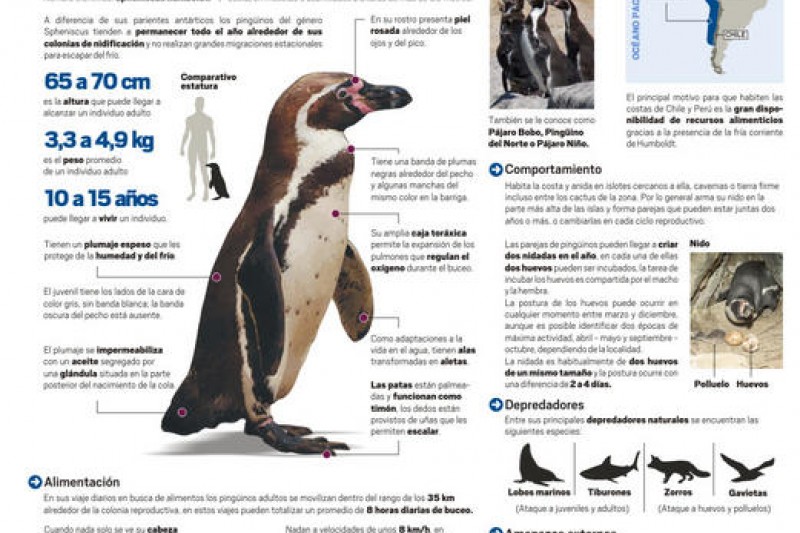

También en un costado de la isla se puede apreciar una nutrida colonia de pingüinos de Humboldt. Pese a la gran cantidad de rocas, no es difícil recorrer todos los lugares de la isla, aunque el suelo en muchas partes se vuelve muy blando debido a la capa de guano.

En la parte más alta de la isla, el año 2010, el Ceaza instaló una Estación Meteorológica, que forma parte de la Red CeazaMet integrada por 30 unidades. “Lo que estamos haciendo acá es instalar un nuevo sensor que nos permite conocer la temperatura ambiente y humedad relativa del aire. Esta estación cuenta con un panel solar que le permite ser autónoma en cuanto a la energía y mediante un enlace de radio transmite la información hasta un colegio en la Higuera, desde donde vía enlace celular manda la información a nuestro centro. De esa manera tenemos datos de este punto tan especial, la isla ubicada “a mayor distancia del continente”, dijo Osvaldo Painemal, encargado de Red de Estaciones Meteorológicas del Ceaza.

El experto junto a Pim Kerr y María Valladares realizaron un trabajo que permitirá contar con datos de primer nivel. Todos ellos son publicados diariamente a través del sitio Web del CeazaMet.

Caracol

En otra parte de la isla, Tatiana Manzur, bióloga marina y doctora en ecología marina del Laboratorio de Ecología Marina Chango Lab de Ceaza, realizó la instalación de un sensor que permite medir la temperatura superficial del mar durante diferentes horas del día.

“Este sensor, con un registro de alta frecuencia cada 10 minutos, nos permitirá, a futuro, tener una serie de tiempo de temperatura y cómo ésta varía a lo largo del año. El interés en esta isla es porque es la más alejada del continente en la región y además, tiene mucha influencia de zonas de surgencia, que son donde hay gran productividad de nutrientes. Desde un punto de vista ecológico es muy interesante. La segunda actividad que hicimos fue realizar los cuadrantes, que es una forma de cuantificar la diversidad de especies, tanto invertebrados como algas que hay en la zona intermareal, que es donde nosotros trabajamos”, indico.

La bióloga precisó que durante su trabajo, descubrieron un hecho que llamó su atención. “En esa isla se ve una especie de caracol, un gasterópodo que se supone que no debiera estar en esta latitud, porque su último registro es más al sur, pero en esta isla se encuentra. Es probable que tenga que ver con los regímenes oceanográficos y con la surgencia, larvas o esporas de invertebrados que tengan más acceso a llegar a la isla que está más afuera, que las que a las zonas de la bahía más cerca del continente donde nosotros no vemos esa especie de caracol. Ese tipo de cosas ya son interesantes”, precisó la especialista.

El sensor que fue instalado en la isla no entrega datos en tiempo real por lo que los expertos tienen que regresar a la isla cada seis meses para recuperar la información.

El tercer equipo de científicos, encabezado por la bióloga marina y encargada de transferencia tecnológica del Ceaza, Pilar Molina, realizó un trabajo de buceo que tenía por objetivo conocer las diversas especies que se pueden encontrar en el fondo marino.

Tras permanecer por cerca de seis horas en la isla, los científicos del Ceaza hicieron sus evaluaciones y destacaron el apoyo que les entregó la Armada para llegar hasta este lugar y desarrollar sus investigaciones.

En cuanto a los resultados más específicos, estos deberán esperar pues muchos de los datos recogidos deberán ser procesados y analizados. Pero sin duda que regresarán pronto a esta isla, de la cual se sabe poco, pero que ya forma parte de los mapas del conocimiento científico regional.

Faro

••• Pero a bordo de la embarcación de la Armada también venía un grupo especializado en la mantención de faros. A cargo venía el suboficial de la Gobernación Marítima de Valparaíso, Mario Lagos, con 40 años de experiencia. El objetivo fue reemplazar las baterías que permiten mantener la baliza funcionando, y dejarla funcionando sólo con paneles solares, tal como es la tendencia en otros faros.

“Este es el mantenimiento anual que se le hace a la señal, es un recorrido por toda la infraestructura al sistema de iluminación y a la fuente de energía. En este caso en particular lo que hicimos fue sacar un banco de baterías, que ya no se está utilizando. El faro hoy opera con el apoyo de paneles solares y que es suficiente para darle vida a la señal”, indicó.

El experto destacó la modernización que ha tenido este tipo de estructuras a lo largo de la historia y lo difícil que resulta en algunos casos su acceso. “Partiendo de lo que funcionaba con aceite o parafina, ahora ya llegamos a lo que es el apoyo con paneles solares y baterías fotovoltaicas que tiene, una autonomía bastante buena para lo que nosotros la ocupamos. Durante el día se cargan y durante la noche se usa para hacer funcionar la señal”, precisó el suboficial Mario Lagos.

Este equipo especializado en faros tiene como misión la mantención de estos equipos desde la Isla de Pan de Azúcar, a la altura de Chañaral, hasta la Punta Topocalma en la Sexta Región. Además, tiene las islas Salas y Gómez, Isla de Pascua, Juan Fernández y San Félix.

“La balizas luminosas de los faros son de apoyo fundamental para los navegantes, tanto para embarcaciones menores, pesqueras, yates, como para las naves mayores, sobre todo para las que son de recalada a puerto. La función de los faros es marcar puntos que son de peligro para los navegantes, por lo que están siempre en lugares aislados, promontorios de gran altura y es ahí donde tenemos que llegar para hacer los mantenimientos”, precisó.