Un trabajo incesante está realizando el Poder Judicial para lograr mayor cercanía con la ciudadanía y conseguir un acceso a la justicia inclusivo, que no deje fuera ningún sector o grupo vulnerable. Es así como se están realizando diversos seminarios respecto a la accesibilidad desde temas estructurales y derechos y obligaciones que deben cumplir los diversos tribunales y cortes.

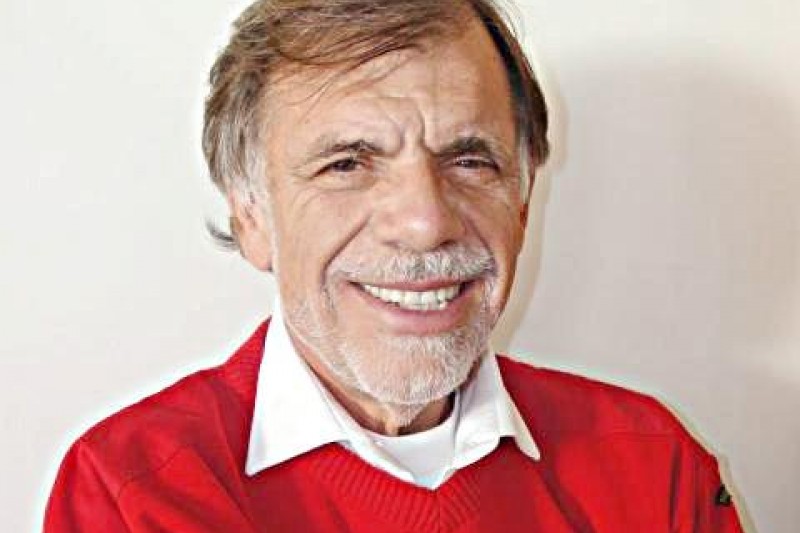

En La Serena se realizó el seminario “Acceso a la Justicia de personas con discapacidad”, que contó con la presencia del ministro y vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas.

En entrevista con diario el Día, destacó que se está trabajando en esta inclusión en todo el país, recorriendo todas las cortes de apelaciones para dar a conocer los acuerdos internacionales como la Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano; las cien reglas de Brasilia y el Protocolo Iberoamericano, que establecen medidas y derechos para que todos puedan acceder a los servicios judiciales que garanticen seguridad, movilidad, comunicación y entendimiento en los diversos tribunales.

“Para que estas personas puedan acceder a la justicia, tienen que romper barreras y esas barreras primero que nada, ellos deben identificarlas, pero, además, nosotros debemos identificarlas. Debemos estar conscientes de que esas personas tienen esos impedimentos y a veces se juntan varios en una sola persona. Entonces la idea de los poderes judiciales de Iberoamérica y en lo que participa el Poder Judicial chileno y la Corte Suprema es en difundir estos documentos internacionales para que se genere sensibilidad al interior del Poder Judicial y en los operadores, como fiscales, defensores o abogados”.

Cisternas señala que hay diversos temas que están incorporados en garantizar el acceso a la justicia, no sólo la discapacidad física, sino también problemas de lenguaje, discapacidad intelectual, inmigrantes, pueblos originarios. Para ello se trabaja en reconocer los puntos a mejorar para que la accesibilidad sea real y efectiva, cumpliendo las normas y sin afectar los derechos de otros.

“En el tema de la discapacidad alude a escalinatas, anchos de puertas, posibilidad de acceder al botón de ascensor, el mesón, el tiempo de espera y esos temas estamos tratando de abordar y para eso necesitamos la sensibilización de este sector que son los operadores del sistema judicial”.

A este trabajo se suma también la campaña “Alegría de Acoger”, que lidera el ministro Carlos Cerda y que implica capacitaciones a los funcionarios para mejorar la atención al público.

¿Cómo se trabaja el tema de funcionarios que deban atender a personas sordas o profesionales no videntes?

“Se está tratando de que en cada tribunal haya un especialista, una persona que pueda comunicarse en lenguaje de señas, de manera que se facilite el acceso a estas personas. El problema de los abogados no videntes casi no es problema, porque ellos tienen todo un entrenamiento durante el transcurso de su estudio y saben llegar a los tribunales. Es otro el problema, los que no son profesionales, a ellos tenemos que facilitarle el acceso de muchas maneras, y eso es muy palpable en los juzgados de garantía, laborales y de familia, que es donde llega directamente el público, porque al juzgado civil sólo llega el abogado. Es ahí importante que los no videntes cuenten con informaciones con el lenguaje correspondiente, tengan accesos expeditos y privilegiados, sin perjudicar a otros”.

Hoy se trabaja desde el Poder Judicial en el acceso a la justicia de grupos vulnerables, pero muchos de estos grupos, especialmente lo podemos ver en los pueblos originarios como el pueblo mapuche, critica una aplicación “injusta” de la justicia?

“Ahí lo que tenemos que hacer como tribunales es aplicar la legislación vigente y está integrada por la nuestra más todas las legislaciones internacionales. El empeño nuestro es que todos, en este caso, por ejemplo, de los pueblos indígenas o comunidades afectadas, tengan una adecuada defensa. La Defensoría Penal Pública tiene una defensoría especializada en materia indígena, en menores, entre otras, con eso el tribunal debería contar con todos los elementos para poder dictar una sentencia de acuerdo a los antecedentes y legislación. Además, la existencia de recursos garantiza que otro tribunal superior puede revisarlo y en definitiva se llegue al punto de equilibrio de aplicación de la norma. Hay normas que deben probablemente perfeccionarse y el problema de pueblos originarios y en general, como tantos otros problemas en la aplicación de justicia, no pasa tanto por los tribunales como por la ley que los tribunales tienen que aplicar.

“En general, nosotros podemos llegar a un esfuerzo procesal y casos de apertura y en su minuto tenemos que aplicar la ley, por cierto hay casos en que la ley no se aplica bien y de eso no nos cabe la menor duda y no podemos proclamar que los tribunales jamás se equivocan, se trata de corregir y por eso están los recursos”.

Derechos humanos

Hace unos días se ordenó el procesamiento del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre por el caso Caravana de la Muerte ¿Cuál es la postura de la Corte Suprema ante los casos de Derechos Humanos que están en proceso en nuestro país?

“La visión de la Corte Suprema en los casos de derechos humanos es que ellos se tramiten lo antes posible, que se les dé a las partes la posibilidad de ejercer todos sus recursos y que se terminen las causas, desde el punto de vista del procedimiento en términos generales. Respecto de lo que sucede en cada causa, la Corte Suprema no puede pronunciarse, hay que esperar que lleguen y ver cuál es el contenido y en ese caso decirlo.

“Hay un coordinador en causas de derechos humanos, función que en este momento desempeña don Sergio Muñoz; él está mensualmente tomando contacto con los ministros encargados en cada región y conversando con ellos, lo que se puede, para que avancen rápido. La propia designación de ministros en visita demuestra el interés en que estas causas terminen pronto”.

¿Se dan algún plazo, considerando que cada causa tiene sus propias diligencias?

“Es tan relativo, porque de pronto hay causas que están terminando y se decreta un peritaje internacional que demora un año o año y medio. Yo tengo a mi cargo una causa de Derechos Humanos, que es la de Carmelo Soria y que lleva muchos años. Esto ocurrió en 1976, se ha abierto, cerrado, se volvió a abrir y en estos momentos estamos con temas de procesamiento y prontos a cerrar el sumario. Esto va teniendo algunos vericuetos que son técnicos y que no permiten asegurar el pronto término de estas causas y en la Corte Suprema se ingresan todas las semanas de cuatro a cinco recursos de casación relativos a derechos humanos”.5201